كارل ماركس : مصادر فلسفته و مفهوم الديالكتيك عنده.

مقدمة

الحياة قائمة على الصراع بين الحق و الباطل، منذ أن خلق الله آدم و اعترض عليه إبليس، و منذ أن قتل أحد ابني آدم أخاه. ولكل فريق أتباع و مؤيدون، إلا أن الحق واحد واضح بين، و أتباعه أقلية في كل زمان و مكان، و الباطل طرق و مذاهب شتى، و أشكال و أنواع و ألوان، و أتباعه كثر في كل عصر و مصر. هذه حقيق تاريخية لابد من تذكرها. لأن الباطل يلبس لكل مناسبة لباسا مختلفا، تماما كما أن مداخل الشيطان على الإنسان تختلف من شخص لآخر بحسب المستوى العملي و العقلي ..

و لذلك عرف تاريخ البشر فلسفات، و أديان محرّفة، و مذاهب مختلفة كثيرة، أصبغ عليها الناس بقدر ما تشربوا من أهواء، رغم أن أصل الرسالات واحد من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه و على رسله أجمعين.

و من أخطر الأفكار و الفلسفات الحديثة، و التي لعبت دورا كبيرا في الزيادة من مآسي البشر، رغم أنها رفعت شعار الدفاع عن الفقراء و المسحوقين، ذلك المذهب الخبيث المسمى بالشيوعية. و مذهب يختبئ وراء الشعارات البراقة و الجذابة للطبقات الكادحة، و يعدهم بفردوس المساواة المطلقة و أن يتحوّلوا من طبقات فقيرة مسحوقة إلى حكام العالم في منظومة ديكتاتورية شمولية عالمية مطلقة، و لكنه في حقيقة أمره، لا يقلّ عنفا و عدوانا و طغيانا عن كل الإمبرياليات و الحركات العنيفة التي سبقته. و لم تكن تلك الشعارات الزائفة و المعادية للفطرة البشرية السليمة، سوى مرحلة من مراحل المؤامرة الخطيرة على الإنسانية، و لا عجب في ذلك، فمن سمات الباطل أن يخدعك غالبا بالتزيي بزي الحمل الوديع ليخفي وجه الذئب القبيح !

رأينا ذلك في فكر و تاريخ الشيوعية، و نراه في فكر و أفعال الرأسمالية، كما في سائر مذاهب الضلال. ذلك أن من طبيعة الإنسان أن يتطرف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، و ذلك في كل أمر من أمور الحياة صغيرها و كبيرها؛ و لذلك كانت الرسالة السماوية توجيه و إرشاد إلى الإستقامة و الإعتدال في توازن دقيق يستحيل أن يجده الإنسان إلا في وحي السماء. و كلما ابتعد الناس عن هذه الحقيقة وقعوا لا محالة في اختلال و تطرف إلى إحدى الطرفين.

و من تم توجب على علماء المسلمين توضيح الحقائق للعالمين حتى يتبين الرشد من الغي، لأن سعادة البشرية و خلاصها من المعاناة الدنيوية و الأخروية متوقفة على الإستسلام التام لرب العالمين. ففي ذلك يكمن التحرير الحقيقي لها من سجن الهوى و الزيغ، و من تلاعب و مؤامرات أبالسة الجن و الإنس.

في هذا الإطار جاء هذا البحث، و قد قسمته إلى مقدمة و أربعة فصول ثم الخاتمة.

في الفصل الأول : تحدثت عن شخصية كارل ماركس و نشأته.

و في الفصل الثاني: مصادر الفكر الماركسي وفيه بابين :

الباب الأول : في الفكر الشيوعي القديم و فيه مباحث : أفلاطون، و مزدك، و القرامطة.

و الباب الثاني: في الفكر الشيوعي الحديث. و فيه مبحث الإشتراكية المسيحية بشقيها الكاثوليكي و البروتستانتي. و مبحث الإشتراكية المثالية : ذكرت فيه بعضا من أهم روادها.

أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن مفهوم الديالكتيك عند ماركس.

و الفصل الرابع و الأخير في نقد و نقض الديالكتيك الماركسي.

ثم الخاتمة.

1ـ من هو كارل ماركس ؟

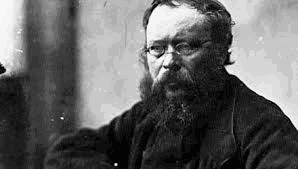

ولد كارل ماركس عام 1818م في مدية تريف بألمانيا لأسرة بورجوازبة يهودية، و كان جده حاخاما شهيرا للطائفة اليهودية، اسمه مردخاي ماركس. و عمل والده بالمحاماة في ألمانيا، إلا أنه اضطر إلى التخلي عن اليهودية و اعتناق البروتستانتية، و كان ماركس في الخامسة من عمره، و ذلك حتى يستطيع ممارسة مهنته في وسط ألماني يكن الكراهية لليهود، و لا يثق بمعاملاتهم، و يحظر عليهم حق ممارسة بعض المهن و الحرف.

و قد درس ماركس القانون و التاريخ في جامعتي بون و برلين، و حاز درجة الدكتوراة في الفلسفة عام 1841م وتأثر تأثرا عميقا بفلسفة هيجل، و كان يود ممارسة التدريس الجامعي، غير أن ميوله المتطرفة، حالت دون تحقيق هذه الرغبة، فعمل بالصحافة.

و لم تلبث آراؤه الثورية أن أزعجت السلطات الألمانية، فقامت بعرقلة نشاطه مما دفع به إلى الهجرة إلى باريس عام 1843م، حيث كانت الحركة الإشتراكية في قمتها. و هناك اتصل ببرودون، و لويس بلان، و تعرف على فردريك إنجلز، الذي اشترك معه في نشاطه زمنا طويلا.

و عندما تألفت جمعية سرية شيوعية أطلق عليها "عصبة العدول" قررت إصدار بيان تعلن فيه عن آرائها وتقود الحركة الثورية التي اندلعت في فرنسا عام 1848 م . و كلف ماركس و إنجلز بكتابة البيان الذي عرف باسم " البيان الشيوعي ". ( 1)

و يرى مؤلف كتاب" الفكر السياسي " أن ماركس و إنجلز كانا من المؤمنين بتحسين وضعية العمال، و أن ذلك يجب أن يكون من صنع الطبقة العاملة ذاتها، و لذلك لم يترددا في التنديد بالإشتراكية و العمل الإشتراكي الذي يدعو إلى الإصلاح تأسيسا على أن كل هذه الدعوات من صنع البرجوازية، ولكني أرى أن ماركس كان مؤمنا بالفوضى و استغلال الفرص و ركوب موجات السخط العام و التمرّد الطبيعي على أوضاع غير عادلة، من أجل تحقيق أهداف اليهود في تخريب العالم لتسهل السيطرة عليه، و هنا تكمن خطورة ما قام به ماركس. فلقد استطاع أن يدرك حاجة العالم إلى التغيير و الإصلاح و من ثم أخرج نظريته الفلسفية التي ظاهرها الشفقة على المقهورين، و باطنها خراب البلاد و العباد. و لقد خلفت الشيوعية الفقر و البؤس و ما يزيد عن 120 مليون من ضحايا القتل و التشريد، إضافة إلى فساد عقول و أخلاق أجيال كثيرة في العديد من الدول التي شقت بحكم الأنظمة الشيوعية إلى يومنا هذا، و لم تتخلص من قهرها و أقفاصها إلا قريبا.

و من أمثلة الكلام المعسول المخادع ما اختتم به الكاتبان ماركس و إنجلز بيانهما بالشعار المعروف و هو " إن أفراد البروليتاريا لن يفقدوا سوى أغلالهم و أمامهم عالم يكسبونه. يا عمال جميع البلدان اتحدوا ".

يقول ذلك لأنه رأى أن العامل لا يملك سوى " لقيمات جافة، و ملابس بالية، و كوخ مظلم."(2)

و عندما فشلت ثورة عام 1848 م في فرنسا انتقل ماركس إلى لندن ليقضي بقية حياته في تهذيب المبادئ التي رسم صورتها العامة في البيان الشيوعي، و كان يعيش على منحة سنوية من صديقه إنجلز من جهة و على ما يكسبه من جهة أخرى من مراسلة صحيفة " نيويورك تربيون". و في عام 1867م نشر الجزء الأول من كتابه (رأس المال) ثم قام إنجلز بإصدار الجزئين الثاني و الثالث في عامي 1885 و 1895 على التوالي بعد وفاة ماركس عام 1883.

غير أن المجلد الأول يتضمن جوهر تعاليم ماركس.( 3)

مصادر فلسفة ماركس :

أولا : الفكر الشيوعي القديم :

أجمع الباحثون على أن ماركس لم يخترع فكرا لم يكن موجودا قبله، و ما قام به كارل ماركس في حقيقة الأمر هو أنه طوّر الفكرة ونمّقها، و حاول قصارى جهده أن يجعل من أوهامه و أهدافه " نظرية علمية "! فقد جاء في كتاب الجمهورية لأفلاطون ما يكفي في التدليل على نشوء هذا المذهب في القرن الخامس قبل الميلاد، و هو عصر أفلاطون، وفي الجمهورية مبادئ اشتراكية لم تزل في مهدها. يقول أفلاطون :" يجب أن يشمل النظام على اشتراكية النساء و الأولاد، فليس لأحد الحق بإنشاء أسرة مستقلة، كما ليس له الحق بتربية الأولاد، لأن الجميع ملك الدولة، وهي وحدها تشرف على تنشئة العضو الصالح، كما تشرف على إنجاب النسل المختار" (4)

ففكرة هدم الأسرة و رعاية الدولة كبديل هي فكرة أفلاطونية قديمة، أحيتها و تبنتها الشيوعية الماركسية الحديثة.

و من دعاة شيوعية المال و النساء " مزدك " الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد في نيسابور. ورد في تاريخ الطبري : " إن المازدكية بزعامة مزدك كانت تقول : قد جعل الله الأرزاق بين عباده ليقسمها العباد بينهم بالمساواة..ليعيشوا في هناء و رغد إلا أن الناس بغوا و تظالموا فيما بينهم..و زعم بعض أصحاب مزدك أنهم يأخذون من الغني.. و من كان عنده فضل من أموال أو نساء أو أمتعة فيجب أن يعطي غيره منها " .. و قد جرّّ هذا الأمر أن أصحاب مزدك كانوا يدخلون البيوت الآمنة فيسلبون و ينهبون ما فيها من أموال ومتاع.

و هذه الفكرة ربما تأثّر بها روبن هود في إنجلترا فيما بعد..

و يتحدث الشهرستاني فيقول: أن" مزدك كان ينهي الناس عن الحقد و القتال و ما إلى ذلك مما يجر على الناس الخراب، و لما رأى أن النساء و الأموال هو سبب ذلك فقد أحل النساء و أحل الأموال.. و جعل جميع الناس شركاء في ذلك.

و من الفرق التي اعتنقت مذهب شيوعية المال و النساء القرامطة و هم فرع من فروع الإسماعيلية..وقد عرفت هذه الفرقة بنزعتها الإشتراكية التي تميل إلى الإباحية المطلقة في كل شيء.. و قد مهدوا لها بأقوالهم الجذابة زاعمين أن اشتراكيتهم تحقق الإخاء و المساواة و العدل بين الناس.(5)

ولا شك أن ماركس كان مطلعا على تاريخ الفلسفة الشرقية و الغربية بحكم تخصصه، فقد كان يحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة، و هو مؤلف كتاب " بؤس الفلسفة "، ومن هنا يتضح لنا كيف أسس بنيانه على أفكار قديمة سبقته، و هو بنيات على أساس جرف هار انهار به و بمن آمن به من بعده، حتى أن ابنته لورا ماركس انتحرت هي و زوجها معا و لم تستطع فلسفة أبيها أن تنقذها من البؤس.

ثانيا: الفكر الشيوعي الحديث:

هذا و قد حمل لواء الدعوة إلى الإشتراكية مفكرون عديدون ينتمون إلى ميول متباينة، و اتجاهات مختلفة. و الواقع أن نظرياتهم و آراءهم لا يصل بينها سوى رابط ضئيل حول بعض المبادئ الأساسية المشتركة، و غالبيتهم يعلنون عداءهم للنظام الرأسمالي و دعامته الأساسية : " الملكية الفردية "، و يدعون إلى إزالتها و استبدالها بنظام آخر، هو : نظام الملكية الجماعية. غير أن هؤلاء المفكرين والرواد، يختلفون فيما بينهم في الأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق مثل هذا التغيير و صفات الملكية الجديدة و مآل النظام الذي سيجرون عليه التغيير. و في خضم هذه النظريات و الآراء يمكننا التمييز بين تيارين أساسيين سبقا ظهور الفكر الماركسي.

الأول / مسيحي، حاول إيجاد حل للمشاكل الإجتماعية من خلال الديانة المسيحية.

والثاني / مثالي، حمل لواءه الإشتراكيون الفرنسيون خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

(أ) الإشتراكية المسيحية

وقد حمل لواءها عدد من المفكرين المتأثرين بالمسيحية، بعضهم من الكاثوليك، والبعض الآخر من البروتستانت.

-الإشتراكية الكاثوليكية:

و قد برزت في أواخر القرن التاسع عشر، من قلب الكنيسة الكاثوليكية، كحركة فكرية، و قد أذكتها منشورات كنيسة تخصصت في المسائل الإجتماعية. وكان أول مبشر بالفكرة في فرنسا (أوزانام) و( لامنيه) و تبعهما( لوبلاي)، و كان محافظا متشددا. وقد تابع لوبلاي دراسة أسباب الإنقلابات الإجتماعية العنيفة في فرنسا، و ما تؤدي إليه من نتائج.. وقد انتهت به دراسته إلى معاداة المذهب الليبرالي..

و قد حظيت هذه الحركة بتأييد عدد من رجال الدين في فرنسا و إنجلترا و سويسرا و بلجيكا.

و في عام 1891 نشر البابا ليون الثالث عشر بيانا رسميا، و قد وضع الأسس الرئيسية التي تقوم عليها الإشتراكية المسيحية..

- الإشتراكية البروتستانتية:

تختلف الإشتراكية البروتستانتية عن الإشتراكية الكاثوليكية في نظرتها المتطرفة لمعنى الإشتراكية. فقد نادى آخرون بمبدأ الصراع الطبقي، إلا ان الغالبية نادت بمبدأ التعاونيات.

و في إنجلترا برزت حركة مماثلة في حوالي منتصف القرن التاسع عشر، و قد تجسدت في ( جمعية تشجيع التجمع العمالي) و صحيفة (الإشتراكية المسيحية)، التي دعت إلى تمسيح الإشتراكية.. و من أبرز روادها رمزي ماك دونالد، و كير هاردي.

أما في ألمانيا فقد ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، حركة مشابهة في وقت كانت الرأسمالية الصناعية في تقدم، وكانت الطبقة العاملة في بؤس متزايد، و قد تزعم هذه الحركة القس رودولف تود..

و في فرنسا ظهرت اتجاهات عديدة من الإشتراكية البروتستانتية، أهمها اتجاهات ثلاثة :

أولا: اتجاه محافظ.

ثانيا: اتجاه تعاوني.

ثالثا: اتجاه اشتراكي.

(ب) الإشتراكية المثالية

و قد حمل لواءها عدد من رواد الفكر، أغلبهم من الفرنسيين، و أهمهم:

1- سان سيمون / (1760-1825)

يعتبر سان سيمون، رائد الإشتراكية الإنتاجية، و من أوائل الذين حاولوا تطبيق الأسلوب العلمي على الوقائع الإجتماعية .. و قد تأثر بحركة التصنيع أبلغ تأثر، فآمن بمستقبل الصناعة، و اعتقد أنها وحدها المنبع الوحيد للثروة.

و قد حمل و أتباعه على حق الملكية الخاصة، و حق الإرث على وجه الخصوص، و هاجم كل مورد يستحصل عليه الفرد بلا عمل مقابل. و كان هدفه البعيد هو تحرير العامل الذي غدا في نظره مجرد عبد في المجتمع الحديث...

2- شارل فورييه / (1772-1827)

كان يعمل مع والده في التجارة، حتى ورث عنه المهنة، غير أن الثورة الفرنسية أتت على كل ماله، فاضطر للعمل في إحدى المؤسسات التجارية الكبرى، و لمس من خلال التجربة مدى جشع التجار الكبار و محاولتهم الكسب غير المشروع، فأخذ يعمل للقضاء على هذا الوضع.

3- روبرت أوين/ (1771-1858).

اشتغل في سن مبكرة بالعمل الصناعي كأبيه، و لم ترقه ما قامت به الحكومات من قمع للحريات العامة، و إحجامها عن علاج مشكلات العمال التي تفاقمت في ذلك الحين. فنادى في شجاعة بضرورة البحث عن أسباب المشكلة العمالية و القضاء عليها. و ذلك لا يكون في نظره سوى بالعودة إلى الوضع الطبيعي، إذ أن الرأسمالية بما تنطوي عليه من البحث عن المنفعة الشخصية و المنافسة الحرة تعتبر منافية للوضع الطبيعي..

4- لويس بلان / (1813-1882).

يعتبر لويس بلان رجل فكر و رجل أعمال في آن واحد. و كان عضوا في الحكومة المؤقتة التي تشكلت في فرنسا عام 1848، و قد تصدى لبحث قضايا عديدة، و نجح في معالجتها، كأبحاثه في الصراع الطبقي و حقوق العمال. و امتاز بعقلية واقعية، هيأت له أن يحتل مكانا بارزا بين رواد الفكر الإشتراكي.

لم يؤمن لويس بلان بالإشتراكية الخيالية التي نادى بها فورييه و روبرت أوين و آثر الإتجاه العلمي، فقام بنشر رسالة علمية عنوانها " تنظيم العمل"، تناول فيها بالدراسة الإشتراكية، التي نادى بها كارل ماركس فيما بعد.

و قد هاجم بلان قواعد النظام الرأسمالي...

5- بيير جوزيف برودون /( 1809-1865).

عكف على دراسة الفلسفة و انتخب عام 1848 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية. و كان أحد الرواد الأوائل للحركة النقابية بفرنسا، و لعله يعتبر بلا منازع زعيم الفوضوية و أبرز كتابها.

تقوم فكرته على فكرة العدالة .. و يرى أن الحياة الإجتماعية، بل و الطبيعية ذاتها تنطوي على المتناقضات، و لا يمكن في رأيه تحقيق العدالة سوى بالعمل على كفالة توازن القوى المتعارضة في المجتمع. و قد أورد أفكاره الأساسية هذه مؤلفا أسماه " نظام المتناقضات الإقتصادية أو فلسفة البؤس"...(6)

كل هذه الأفكار سبقت فلسفة ماركس و لا شك أنه اطلع عليها، أو على الأقل على بعضها، و عاصر بعضها الآخر، و لا شك أيضا أنها تعتبر ـ في نظري ـ ردود أفعال طبيعية لأوضاع اقتصادية و اجتماعية غير عادلة نتيجة الجشع و الأثرة البشرية !

و لا ننسى تأثير فلسفة الألماني فيورباخ أيضا في فلسفة ماركس.

مفهوم الديالكتك عند ماركس :

إن الجدلية (الديالكتيك) مأخوذة من الكلمة اليونانية "دياليغو" و معناها المحادثة أو المجادلة أو المناظرة.

و كان الديالكتيك يعني فن الوصول إلى الحقيقة باكتشاف المتناقضات التي يتضمنها استدلال الخصم، والتغلب عليها. و كان بعض الفلاسفة الأولين يعتبرون أن اكتشاف تناقضات الفكر، و المصادمة بين الآراء، هما خير وسيلة لاكتشاف الحقيقة.

وتعتبر فلسفة ماركس تكرار لأفكار قديمة ترجع إلى ماقبل الميلاد كما بيّنا، ثم هي في الحديث سرقة علمية من مجموعة فلسفات قال بها هيجل و فيورباخ و العديد من الإشتراكيين أجرى ماركس جمعها في بوتقة واحدة اتوفيقا و تلفيقا بين أجزائها، فأخرج منها الفلسفة الماركسية الشيوعية.

و الجد لية (الديالكتيك) قائمة على فكرة ( وحدة الأضداد و صراعها أو بعبارة أخرى قائمة : على فكرة التناقض بين أجزاء المادة الواحدة، و بالتالي بين أجزاء الكون ومن ثم بين الطبقات الاجتماعية، و في خلال التاريخ) و هذه الفكرة ليست ابتكارا أحدثه ماركس، إنما هي مأخوذة عن هيجل الذي كان يؤسسها على أساس مثالي أقرب إلى الخيال، فانتقل بها ماركس إلى" النقيض" ليؤسسها على أساس من "المادة" التي أخذها هي الأخرى عن الفيلسوف "فيورباخ".

و زعم ماركس أنه بهذا قام بوضع النظرية على قدميها، بعد أن كان هيجل واضعا لها على رأسها.

و عند هيجل، كان يقيم الصلة بين الفكر ( الوجود المطلق) و يطلق عليها ( الدعوى) و بين الطبيعة و يطلق عليها ( مقابل الدعوى) ليصل من هذه الصلة إلى جامع الدعوى و مقابل الدعوى ( العقل المجرد) و هو الدين و الأخلاق و القانون. ولم يكن رافضا لوجود الله و لا جاحدا له شأن خلقه ...(7)

و ظن هيجل أن سنة الخالق جعلت التغيير في الطبيعة و في التاريخ الإنساني يسير وفق دورات صاعدة، كل دورة منها ذات ثلاث مراحل، أسماها كما يلي :

الأولى: الطريحة . أو تسمى أطروحة.

الثانية : النقيضة . أو تسمى نفيا أو طباقا.

الثالثة : الجميعة. أو تسمى " نفي النفي" أو "تركيبا".

و بيان فكرته يتلخص في أن الحالة الأولى التي يكون عليها الكائن الطبيعي أو المجتمع الإنساني هي ما أسماه: الطريحة. و هذه الحالة ضمن حركتها الزمنية تتفاعل مع أضدادها، فينشأ من ردود الأفعال تغيير لها إلى الطرف الآخر الذي تقع فيه أضدادها، و هذا التغيير أسماه : النقيضة أو النفي.

و الحالة الثانية التي هي النقيضة تسير أيضا ضمن حركتها الزمنية، فتتفاعل مع أضدادها، فينشأ من ردود الأفعال هذه تغيير لها، و لكن لا إلى الطرف الذي تركته في التغيير الأول، بل إلى تغيير صاعد يجمع بين الطريحة و النقيضة جمعا توفيقيا، يسقط منه طبيعيا صفات و عناصر دنيا خسيسة. و هذه الحالة الثالثة هي ما أسماه : الجميعة، أو نفي النفي.. و هي في تصور هيجل دائما أسمى من الطريحة و من النقيضة، لأنها تتخلص من عناصر دنيا، و تحتفظ بالأسمى و الأرقى.

و هكذا تغدو الجميعة من جديد طريحة تتغير إلى نقيضة جديدة، ثم إلى جميعة .

و تذهب الدورات صاعدة في تصور هيجل.

هذه هي فكرة الديالكتيك في الطبيعة و في التاريخ الإنساني عند هيجل.

و هي فكرة قد تصدق بمثال أو بعدد من الأمثلة، و لكنها لا تصلح أن تكون قانونا شاملا للطبيعة و للتاريخ الإنساني.

و يلا حظ أن التغيير في التاريخ الإنساني ليس دائما صاعدا بل قد يكون مساويا، و قد يكون هابطا منحدرا، و مردودا إلى أسفل سافلين.

و صاد ماركس فكرة هيجل هذه.. فلم يجعلها أثرا لسنة من سنن القوة الخلاقة المهيمنة على الكون فقط، بل جعل الدين و القانون و السياسة و الأخلاق و النظم الإجتماعية و الفلسفة و الفن آثارا في الوعي الإنساني لما أسماه هيجل بقانون الديالكيك. و جعل هذه كلها صناعة إنسانية، و زعم أنه بعمله هذا قد أوقف نظرية هيجل على قدميها بعد أن كانت عنده واقفة على رأسها.

و جعل ماركس هذه الفكرة أساسا لكل التغييرات في الطبيعة و في التاريخ الإنساني بصفة عامة. و اعتبرها أساسا تتغير على وفقه المجتمعات الإنسانية، من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع بورجوازي إلى مجتمع إشتراكي و أخيرا إلى مجتمع شيوعي تنتهي فيه كل الطبقات و لا حاجة فيه إلى سلطة حاكمة.

و أعطى هذه التغييرات صفة القانون الإجتماعي الحتمي، ليقنع قطعان الجند من الشيوعيين بأن النهاية مضمونة لهم، فهم الذين سيقبضون على ناصية الأمر في كل المجتمعات.(8)

و هذا في ظاهر وعد فردوسي للكادحين، و لكنه في باطنه تمكين للفوضى و القضاء على الحكم القيصري في روسيا و نشر الإلحاد و اللادينية في العالم، و ذلك لم يكن سوى هدفا مرحليا من أهداف الصهيونية العالمية بقيادة المسيخ الدجال، و لقد كان ماركس واحدا من الخدام المبدئيين لذلك الحلم التلمودي، و كان من أعضاء الماسونية، و عباد الشيطان.

نقض الديالكتيك :

يتضح من كل ما سبق أن الفكر الإشتراكي بجذوره السحيقة يعتبر ردة فعل ضد الظلم الطبقي، و استغلال أقلية رأسمالية للأغلبية الكادحة، أي أنه محاولة نداء و مطالبة بالعدالة الإجتماعية، بل هو ثورة تركب موجة ذلك الدفاع الحميمي عن حقوق الطبقات المسحوقة، و لكنه في صميمه يحمل أهدافا أخرى لا تزيد تلك الطبقات إلا محقا و عبودية و تحجيما للحريات و تكميما للأفواه . و ذلك الفكر الشيوعي هو ردة فعل طبيعية للذين يجهلون أو يتجاهلون البديل الرباني اللائق بالإنسان، و لا يجدون بديلا آخر سوى الذي يعرض عليهم في ساحة أو سوق الدعوات الثورية ! و تكمن خطورة ماركس و اليهود بشكل عام في دقة استغلالهم لمشاكل البشرية، بالإضافة إلى قيادتها لما يخدم أهدافها الكبرى ليبذل العالم كله الجهود و التضحيات، فيأتون هم في النهاية و يقطفون الثمار !

و خلاصة الزيف الذي اشتمل عليه الفكر الشيوعي، تكمن في :

1- تعتمد كتب الشيوعيين على المغالطات، والأكاذيب، و تحوير دلالات أقوال المخالفين عن مقاصدهم.

2- تعتمد العقيدة المادية الماركسية على ظاهرة الإنكار بدون دليل لكل ما يخالف مقرراتها، لا سيما في موضوع الخالق جل و علا، أو ما يمكن أن يفضي إلى الإيمان به من دلائل علمية أو عقلية.

3- يكتفي الماديون الملاحدة و من على شاكلتهم بمحاولة التشكيك بأدلة المثبتين لوجود الله.

4- يبالغ الشيوعيون في تظاهرهم بالعطف على الكادحين و العمال، و في تصوير حالة بؤسهم في ظل الأنظمة الرأسمالية و الإقطاعية، بغية إثارة حقدهم و ضمهم إلى صفوفهم، و تفجير هيجانهم، حتى يندفعوا إلى القيام بالثورة المدمرة التي يقودها قياديوين من وراء الستار، حتى إذا ظفروا و تسلموا السلطة ذبحواالعمال و الكادحين و تخلصوا منهم، و وضعوهم في موضع أذل و أحقر وأفقر مما كانوا عليه، وجعلوعم عرضة لاستغلال أقبح لجهدهم و طاقاتهم تحت اسم الملكية الجماعية.

5- كتب ماركس و إنجلز و لينين و أحيانا ستالين تشبه النصوص التوراتية و الإنجيلية و القرآنية عند المؤمنين بهذه الكتب !!

6- يعتمدون على الغوغائية ( الديماغوجية )، و يستخدمون مصطلحات توحي بأنها علمية و ذات مستوى ثقافي عالي، لكي يوهموا السذج بأن في ثرثراتهم يقولون أقوالا علمية عميقة لا يفهمها إلا كبار المثقفين !

7- تقوم عملية إنكار الخالق لدى الماديين على أساس اصطناع الخلاف القوي بين المادية و المثالية.. و على إقامة الجدال الطويل بينهما لإثبات ضرورة بناء المعرفة الإنسانية على أساس اعتماد المادة مصدرا لاكتساب المعرفة.

8- هذا فضلا عما وقعت فيه الماركسية من قولها إن المادة ما تقع عليه الحواس، و قد أثبت العلم الحديث أن ماتقع عليه الحواس يمثل 7% من المواد فقط، و ما لا تقع عليه الحواس يمثل 39%.

و على العموم فقد وقعت النظرية الشيوعية في أخطاء جسيمة:

1- إن القول بالتناقض أو وحدة الأضداد و صراعها قول غير دقيق و غير علمي. فالموجود في الذرة هو الموجود في الكون.

المركز هو النواة في الذرة، داخله شحنات موجبة تحملها جسيمات تسمى البروتونات بها صلة بشحنات سالبة تحملها الإلكترونات و الأخيرة تدور حول نفسها و حول النواة كما تدور الكواكب حول نفسها و حول الشمس.

و هذه الصلة بين الموجب و السالب، و الموجودة في جميع الخلائق الأصل فيها هو التزاوج. و التزاوج لا يعني تضادا أو صراعا أو تصادما..إنما يعني ألفة و مودة و رحمة.

2- يضاف إلى ذلك أن ما ذهب إليه ماركس من تحول نفي النفي إلى أطروحة من جديد لتكون دائرة أخرى أعلى مستوى من الدائرة الأولى أمر محل نظر لا يصدقه الواقع، فكما أن هذا التحول وارد إلا أن التحول إلى أدنى وارد كذلك.

3- و أمام الهجمات العلمية القاسية للنظرية الماركسية أعلن كتاب الماركسية اللينينية عام 1963 عدم وجود الجدل في الطبيعة، و صحة وجوده في المجال البشري.

4- أما استشهاد الماركسية على صحة نظرتها بنظرية دارون، فقد صارت هذه النظرية بعد الإنتقادات العلمية العديدة التي وجهت إليها- عاجزة عن الوقوف على قدميها، فضلا عن الإستغلال البشع لها من قبل الفاشية و من تبعها للتمسك بالإنتخاب الطبيعي، و البقاء للأصلح لتبرير إبادة الأجناس الأخرى..(9)

يقول تروتسكي: ( لقد كانت الداروينية التي فسرت نشوء الأنواع خلال تحولات كمية .. كانت أكبر انتصار للديالكتيك في حقل المادة العضوية)(10)، و ما علم أخ الجهالة أن العلم من بعده جاء بحقائق مدهشة دمغت باطل داروين فأزهقته، و من أراد الإطلاع على أقوال العلم الحديث و كيف يثبت بأن هذا الصنع البديع في الإنسان و في الكون فيه من الدقة و الإتقان و الإعجاز و الهندسة و التخطيط و البرمجة و العظمة ما لا يدع مجالا للظن بالعبثية و الصدفة و ما يؤكد وجود خالق أعظم و أعلم و أحكم من كل موجود، فليطالع أقوال علماء الغرب في مجال الكيمياء الحيوية " البايوكمستري "، و منها كتاب صندوق داروين الأسود.، ففيه نقد علمي دقيق لهذه النظرية.

خاتمة

لو علم المخدوعون بالشيوعية أن من مقاصد شريعة الحق إقامة العدل و حفظ الأموال وتوزيعها بالعدل و تنميتها و توفير الحياة الكريمة للإنسان، عبر فريضة الزكاة والصدقات، ترى هل كانوا يظنون أن نظرية ماركس هي الحل الوحيد لمشاكل الفقر و عدم التوازن الإقتصادي و انعدام العدالة الإجتماعية ؟

و لكن أنى لهم ذلك، و كل الجمال و العدل و الخير في النظرية الإسلامية مايزال حبرا على ورق، لم تقم بتمثيله مجتمعات المسلمين بعد ؟

ترى لو كان العالم يحكمه العلماء العارفون، فيملؤونه عدلا و حمة . أكانت تعاني البشرية ما تعانيه اليوم من ضيق و تيه ؟

وهل كانت نظريات و مذاهب ذوي العاهات ـ على رأي العقاد ـ و أفكار مريضة و عرجاء تجد أذنا صاغية، أو من يلقي لها بالا ؟

إن نهضة المسلمين لتحقيق الجمال و العدالة الإلهية في الأرض واجب أولي و فريضة شرعية و ضرورة بشرية، و رحمة عالمية منتظرة؛ فالعالم كله يغص في تيه و فتن كقطع الليل المظلم و لا يملك أحد سبيل الخروج من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا و الآخرة..لا يملك ذلك إلا المسلمون الصادقون العارفون !

أليس سبب وجود المسلمين هو الشهادة على الناس ؟ { و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} البقرة:143)

لو انشغلت الأمة بتطبيق الحق الذي تملك لما وجد الباطل منفذا يدخل منه.

إن خلاص العالم متوقف على نهضة المسلمين لاعتبارات شتى و في كل مجالات الحياة. فمتى؟ و كيف؟ ذلك موضوع دراسات أخرى..

الهوامش:

(1) انظر: تاريخ الفكر السياسي. ص 309.

(2) سقوط الماركسية. ص 37.

(3) انظر : تاريخ الفكر السياسي.ص 312.

(4) نقد أصول الشيوعية.ص17.

(5) انظر: نقد أصول الشيوعية.ص 20.

(6) تاريخ الفكر السياسي. ص350.

(7) الكيد الأحمر.ص353.

(8) انظر: الكيد الأحمر. ص 357.

(9) الإتجاهات الفكرية المعاصرة.ص 207.

(10) انظر: حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون. ص120.